长江教授的高考往事

发布时间:2017-06-08 18:10 阅读次数:4958

那些年,理想在奋斗与激情中前进,人生在选择与困惑中成长,泪水与汗水的交织,同侪携手并进的誓言——1978/时代,1979/反思。

那些年,理想在奋斗与激情中前进,人生在选择与困惑中成长,泪水与汗水的交织,同侪携手并进的誓言——

1978/时代

“我是60年出生,我们这一代,一方面是很悲惨的一代,另一方面可能也是最幸运的一代。”

梅建平教授回忆着。

说是悲惨的一代,是因为这一代人一出生就经历了三年自然灾害、经历了文化大革命,随着时代的动乱起起伏伏,在物质与知识双双匮乏的年代成长。梅建平有些感慨,“我们在小时候就未曾系统地学习过中国的传统文化,更没有学习过西方文明的发展。人类的精神财富,在这一代得到的传承是最少的。”

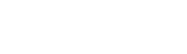

但他们也是幸运的一代。1977年12月10日,禁闭十年的高考大门再次打开,成了一个国家和一代人的拐点。站在这个时代的转折点上,无数青年者的命运也就此改变。

梅建平也是其中之一,特殊年代给了恢复高考后首二批大学生们历史性的磨难,也给了他们后来者再难享受的厚遇。1978年,本应“上山下乡”的梅建平,成为了恢复高考之后的第二届考生,并顺利考入复旦大学数学系,而他所在的班级即是后来被称为“史上最牛班级”的复旦82届数学系。

之所以选择数学专业,梅建平说,其实是偶然也是顺其自然。从中学起,他就开始参加数学竞赛,从学校里的数学竞赛,再到学区的、市级的,最后到了全国的,一路过关斩将,也就与数学结下了不解之缘,而扎实的数学功底也为他尔后的学术研究成果奠定了重要基础。

四年本科生涯若白驹过隙,1982年,梅建平同其他毕业生一样,面临着毕业分配的安排。不过,爱开玩笑的命运又给他安排了一段意外插曲。为了响应当时上海高教局“用现代科学研究中医”的精神指示,数学专业的梅建平被分配到了上海中医医院学习中医,这一学便是两年。从学数学跨界到学中医,尽管是两年“阴差阳错”的人生插曲,梅建平却在这期间,以数学模型为基础,和同事共同参与了中医脉冲仪的研究和设计工作。

然而,也是这两年间的学习,让梅建平愈加明确中医并不是自己未来期望的职业选项。回归本职专业,梅建平转而考取了上海财经大学统计学研究生,随后也是在这里开启了新的人生旅程——考取留美奖学金,奔赴普林斯顿大学深造。

80 年代的中国,正值中国经济由计划经济向市场经济转型的重要起始阶段,此时国内极度稀缺经济学人才。恰也是这时,被誉为“中国现代经济学的播种人”、普林斯顿大学教授邹至庄开始聚焦中国经济改革问题,并把现代西方经济学理论引入国内,筑造中国现代经济学教育的摇篮;与此同时,他积极帮助中国学生出国留学,发起“邹至庄经济学留学计划”,由他牵线联系的福特基金会每年资助60名学生赴美留学,选拔考试则由邹至庄亲自出卷,在全国重点高校中选拔佼佼者,而梅建平在当年的全国考试中就取得了第一名,成为了最早一批留学人才中的一员。

1986 年,梅建平踏上了赴美之路。考虑到当时国内的大背景,梅建平在普林斯顿最开始选择修习的就是公共财政专业,师从美国经济学家、诺贝尔经济学奖得主约瑟夫· 斯蒂格利茨(Joseph Eugene Stiglitz)教授,他默许下的志愿是学成归国就任财政部相关职位,为中国经济的转型发展助力。但命运总是充斥着许多意想不到的曲折,在他就读期间,斯蒂格利茨跳槽去了斯坦福大学任教,以致梅建平一年多时间都没有导师。

尔后一次偶然的机会,梅建平听了一门金融学的课程,那是由普林斯顿大学当时最年轻的讲座教授约翰·坎贝尔(John Campbell,后任美国金融学会主席)讲授的,梅建平也由此发现了自己对金融学的兴趣,随后他投入了坎贝尔门下。仅用了一年多的时间,梅建平就取得了金融学博士学位。

1990年,踏出普林斯顿大学校门的梅建平又顺利进入了纽约大学斯特恩商学院(Stern School of Business)的大门,开始了他在此17余载的研究和教学生涯。

可他也未曾想到,安逸的美国生活是被一次学术休假打破的。2005年,国内经济的舞台已发展得颇为壮观,特殊的机会和特殊的问题源源涌现。梅建平借学术休假的契机回到了国内,他选择了在当时还仅仅是初有规模的新型商学院——长江商学院任教。“在那时候,长江应该说在教育方面为我们国家打开了一个窗口,带来了真正的‘fresh air’(新鲜空气)。”梅建平回忆起初来长江的感受,正因为是一家年轻的商学院,长江具有更加先进的办校治学理念,有着能够比肩国外的自由学术氛围,有着教学相长的平等教学方法,更有一批志同道合的海归教授,他们学术思想活跃自由,又有着丰厚的人文底蕴,他们把西方系统的研究分析方法带回到国内,再从全新的角度用其研究中国经济。

当时长江所拥有的学员就已经是来自各个行业内的领军人物,而这也是梅建平眼中长江的与众不同之处。“我想长江的同学组成反映了中国经济发展的一种现状以及未来的趋势。”在长江,教授的身份不再是居高临下,教学也不再是一味灌输,而是以一种“教学相长”的方式进行授课,教授与学员、学员与学员之间都在相互学习。与一众担任一把手的企业家们进行直接交流,也打破了象牙塔与世隔绝的界限,多年积累与修炼的学术理论知识与分析框架真正开始转化为切实可行的解决方案。

“当时我有一种感觉,就像一个画家,突然之间拿到了一块白布,在上面你可以按照自己的想法来画最美的图画,就像突然化身毕加索一样,当然我的段位还不到毕加索,但是有那种迫切想要创作的冲动。像这样一种感觉,我想绝大部分海归都有,但是长江比较特殊的是,在这里有非常漂亮的、不同种类不同质感的画布,而长江提供了最好的染料,你可以用最美丽的色彩,在这一块画布上尽情作画。”学术假期结束之后,梅建平选择放弃了纽约大学的教职,留在了长江商学院,而这一转眼就度过了12年光阴。

1979/反思

1979年,年仅13岁的曹辉宁踏入了中国科技大学的校门。在同龄人还在初中的教室里读书时,他已经成为这所知名的高等学府名闻遐迩的少年班中的一员。

在这样的大环境下,曹辉宁选择了中科大的生物专业。5年之后,年仅18岁的他走出了国门,在世界知名的耶鲁大学继续完成生物学的硕士、博士专业。对于为何选择出国读书,曹辉宁回忆自己当时的想法很单纯,“初中、高中、大学、然后出国读书,当时中国大多数人的想法很像一条直线,读书最好的选择就是出国”。

在美国这个多元化的社会中,他开始有机会接触到各种各样的观点,也慢慢建立起自己的价值观。美国人很鼓励学生做真正喜欢的事情,提倡专业与个人的性情完全匹配。当曹辉宁拿到耶鲁大学生物学的博士学位之后,逐渐明确了自己的兴趣点其实不在实验室中,并对未来的职业重新进行思考。

曹辉宁在耶鲁读书时的一位好友、现在是耶鲁大学终身教授的著名金融专家陈志武,当时经常和曹辉宁讲起金融领域的各种故事,并建议他不妨也尝试进入这个领域。在朋友的鼓励下,曹辉宁决定暂时与生物学专业告别,并申请就读了加州大学洛杉矶分校的金融学博士。

现在回忆起那段时光,加州大学洛杉矶分校的确对于曹辉宁有着特别的意义。从这里开始,他的专业领域正式地从生物学转向了金融学;此外,他生活中的一件大事也得益于这所大学,因为曹辉宁正是在这里遇到了正在南加州大学(USC)读书的孙宝红,两人后来结为伉俪,在未来的生活与工作上一直相互支持。

当真正开始接触金融学时,具有深厚理科背景的曹辉宁逐渐发现,这个强调逻辑分析和定量分析的专业,正是自己的爱好之所在。发现了金融学背后的乐趣后,他与导师迈克尔•博莱楠(Michael Brennan)一起,在资本市场上专注于分析和找寻衍生产品、交易、信息这些关键因素之间的内在联系和相互作用。在研究上从自然科学转到社会科学,曹辉宁也明显地体会到两者之间迥然不同的研究方法与观念。他说:“自然科学比较强调重复性,可以重复地做一个实验,但是社会科学更强调一种逻辑和顿悟,很多经济现象不可能像做实验一样重复。”但是,有着十多年在自然科学领域学习和研究的经历,曹辉宁也经常强调要将一些自然科学中用到的方法、观念用于金融学的研究中。

曹辉宁反思在生物学上花费了的这十多年的精力和心血,不是为自己怅然,而是对那个时代造成的资源浪费深感惋惜,“我周围有不少教授的经历与我类似,这是一个特定时代的特定产物,要知道培养一个学生读到博士要投入大量的时间,如果放弃了,对学校和社会都是一种浪费。而我也占用了本来对生物学更有兴趣的人学习的机会。”

1995 年,曹辉宁在加州大学洛杉矶分校拿到了第二个博士学位。临近就业时,他也曾想过是否要投身工业界,不过考虑到已经拿下了两个博士的学位,如果仅仅是为了进入一家知名公司,多年的所学将很难完全发挥。而在美国,既然选择读博士,也就意味着选择了一条教书和进行学术研究之路。于是曹辉宁抛掉犹豫,选择到加州大学伯克利分校教书,“在一个时间可以比较自由支配的地方做自己喜欢做的事情。”

如果没有长江商学院的成立,曹辉宁或许会在美国一直工作下去。2002年,一所年轻的商学院在北京筹建,受到长江的邀请,曹辉宁有机会走近长江,了解长江,在参加了长江商学院的首次筹备会议后,他最终因为认同长江的办学和发展理念而选择了回到中国,执教长江。

曹辉宁感到,长江商学院有几点与众不同之处强烈地吸引着他:

首先,长江是一所独立的年轻商学院,从一开始创建就可以引进全新的治校办学理念,没有任何沉重的包袱;

其次,在长江,能遇到不少自己熟悉的世界知名华人教授,他们大都在美国有超过7年的教学经验,因为“段位”相当,彼此之间的沟通十分容易;

再者,回到祖国做研究,总有一种亲切的感觉贯穿其中,能够激励他更用心地研究,将更多的新观点带给中国企业。

在学术研究上,曹辉宁从不降低标准,他一直非常注重原创性的研究,并希望提出在国际上有影响力的思想、方法和观点。这种兢兢业业的精神源于他对一流商学院精神的理解和认同。他坚信,在当今知识大爆炸的年代,旧的知识不能够让人在新的地方、新的产业得到新的启迪,而现今的商学研究,不仅能对实际的操作进行归纳和总结,而且可以指导和推动产业的发展。

宋朝大学者朱熹曾有名句“问渠哪得清如许,为有源头活水来”,曹辉宁认为,知识的更新也是同样的道理,因为只有重视研究的商学院才能创造一种活泼、勤思多问的环境,才能让大家的思路变得开阔,变得生机勃勃,不落俗套。

高考是人生一次重要的考试,需要我们全力以赴。但在人生的征途中,高考不是结束,它是一个新的起点。学无涯,不停步,愿所有考生都能得偿所愿,奔赴新的旅程。